Набліжаецца знакавая для кожнага беларуса дата – Дзень Перамогі. Штогод мы ўсе разам адзначаем гэты ўрачысты дзень. Разам радуемся мірнаму небу, ганарымся подзвігамі продкаў, смуткуем аб загінуўшых.

У гэтым годзе 9 Мая будзе святкавацца асаблівы юбілей – 80-я гадавіна Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Нягледзячы на тое, што ўжо прайшло шмат гадоў з таго памятнага дня 1945 года, калі быў разгромлены германскі нацызм, сучаснікі працягваюць беражліва захоўваць памяць аб падзеях вайны, якая не абмінула ніводнай беларускай сям’і, клапаціцца аб ветэранах і сведках ваеннага ліхалецця, падтрымліваць у годным стане пахаванні і помнікі ваеннай гісторыі.

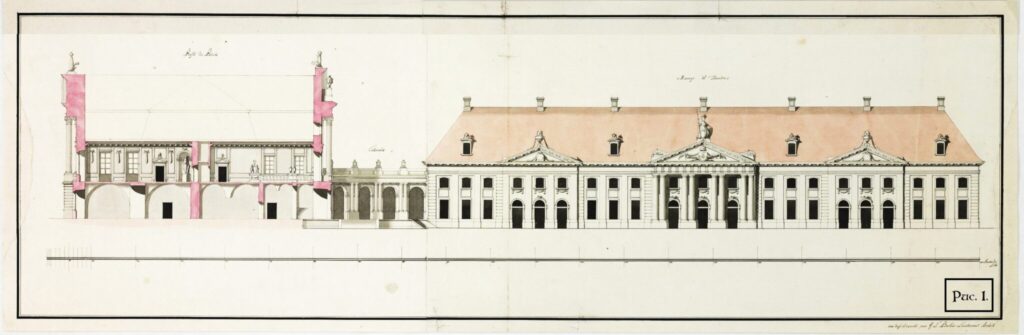

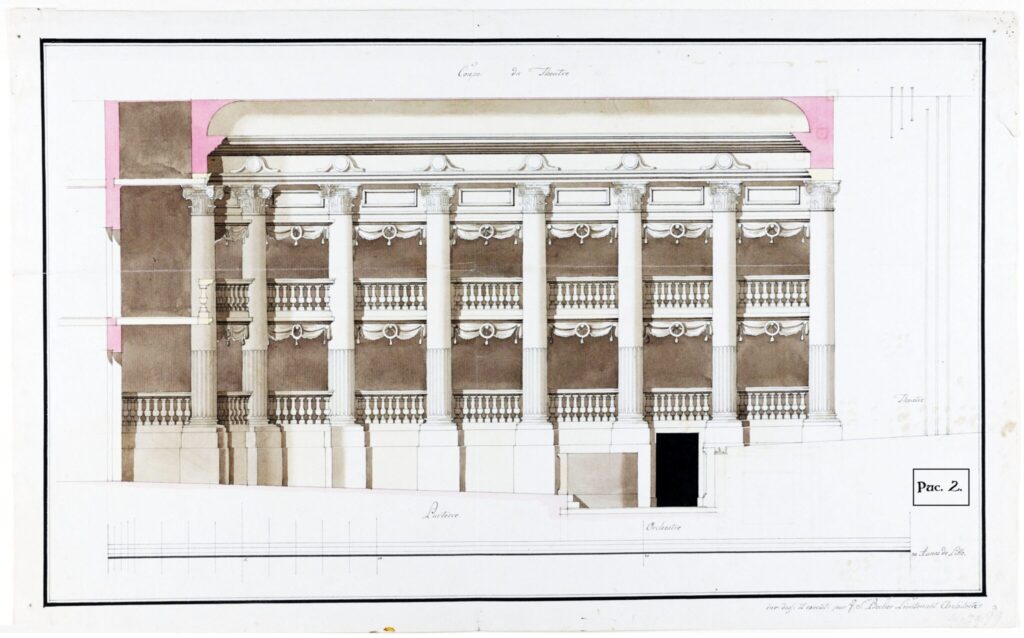

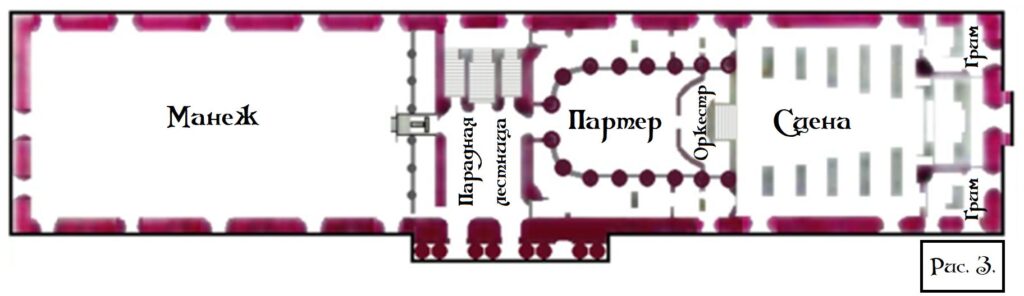

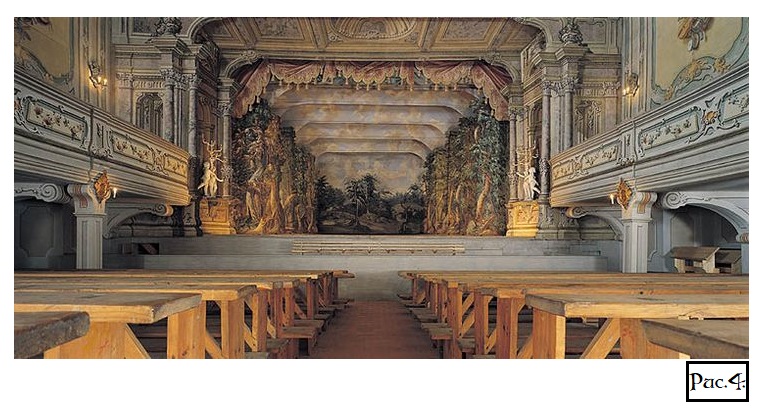

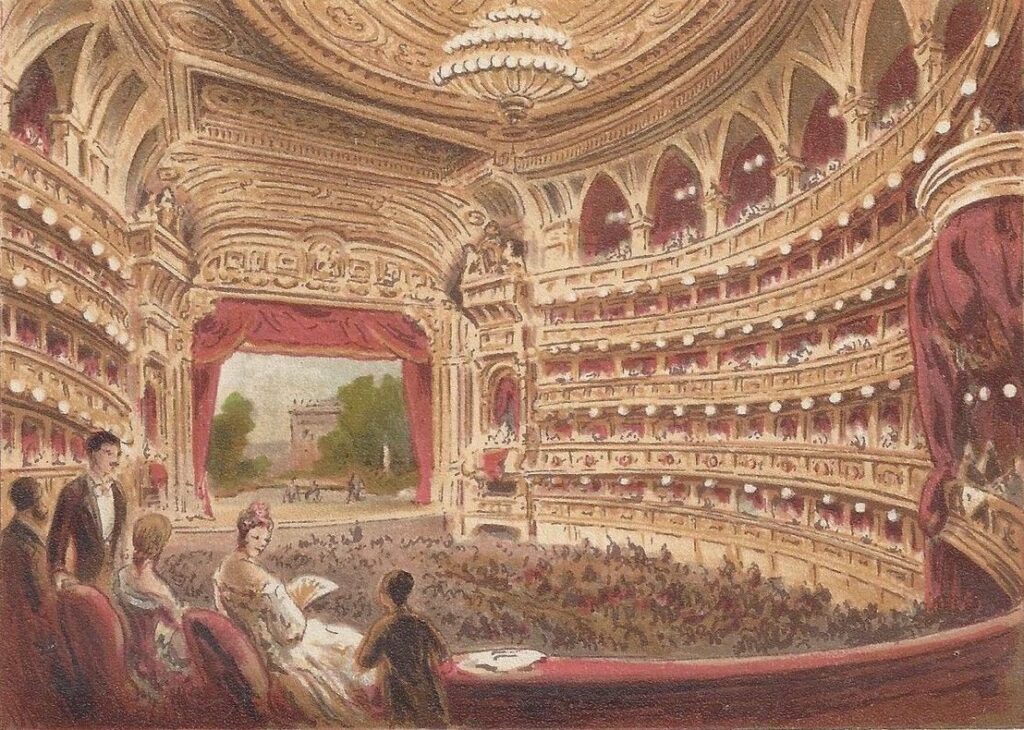

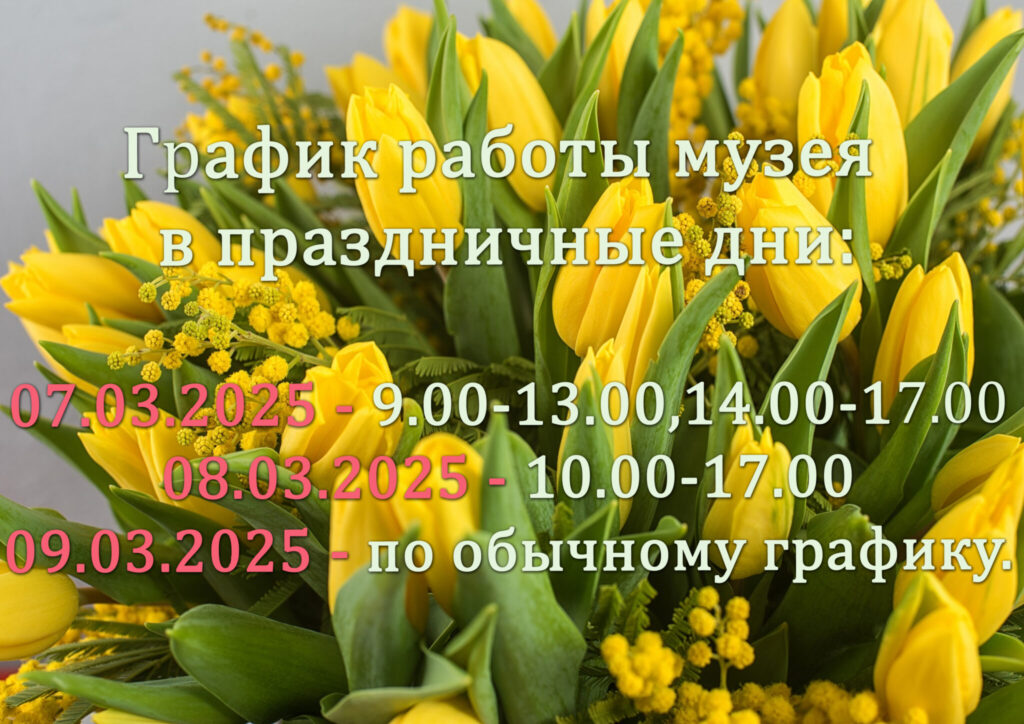

Паважаныя землякі! Напярэдадні ўрачыстай даты прапануем вам далучыцца да музейнай акцыі «Захаваем памяць разам», якая будзе праходзіць з 1 красавіка па 2 верасня 2025 года, і перадаць у фонды дзяржаўных устаноў культуры «Музей-сядзіба Пружанскі палацык» і «Ружанскі палацавы комплекс роду Сапегаў» экспанаты, якія адлюстроўваюць падзеі мінулага (фотаздымкі і дакументы, паштоўкі і лісты ваенных і пасляваенных часоў, кнігі, газеты, часопісы, асабістыя рэчы, успаміны, іншыя прадметы, якія прадстаўляюць падзеі вайны і ўшанаванне памяці аб загінуўшых, аднаўленне мірнага жыцця і працоўныя дасягненні пасляваеннага часу).

Інфармацыю аб музейнай акцыі, прысвечанай 80-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, можна атрымаць па тэлефонах: 29806 і 21896 (Музей-сядзіба Пружанскі палацык), 29232 і 29224 (Ружанскі палацавы комплекс роду Сапегаў).

Захаваем памяць разам! Зберажом гістарычную спадчыну для нашых нашчадкаў!