Неделя черно-белых фото: образы женщин!

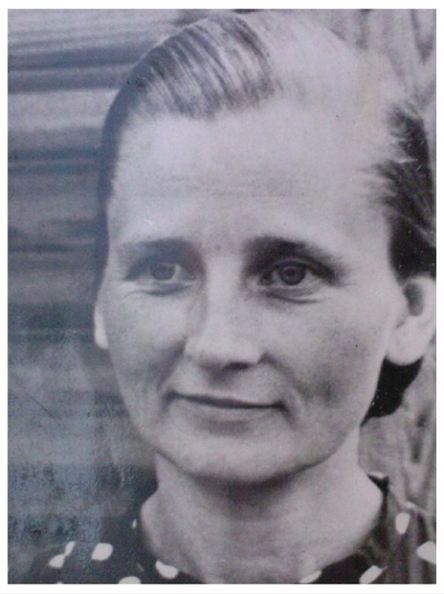

Раиса Предко

Скромную женщину на фото знают все, кто в своё время посещал Дом пионеров (сейчас – Ружанский многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью). Это Раиса Ивановна Предко, которая много лет возглавляла Ружанский Дом пионеров.

Скромную женщину на фото знают все, кто в своё время посещал Дом пионеров (сейчас – Ружанский многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью). Это Раиса Ивановна Предко, которая много лет возглавляла Ружанский Дом пионеров.

Начинала свой трудовой стаж Раиса Ивановна в 1978 году, после окончания Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, как школьная пионервожатая.

Тогда при Доме пионеров был образован «Координирующий центр пионерского актива» школьных организаций. Один раз в неделю собирался совет. Он осуществлял работу по шефству дружин над стариками и ветеранами, организовывал сборы макулатуры, металлолома и шишек. Помогал в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, пионерских слётов, туристических походов и военных и спортивных игр «Зарница» и др.

В середине 80-х годов Раиса Ивановна начинает вести и кружковую работу, а затем принимает должность директора Дома пионеров.

Дом пионеров тогда предлагал детям и подросткам посёлка множество самых разнообразных кружков «Юный техник», «Фотолюбитель», «Авиаконструктор», «Кройка и шитьё», «Изобразительно-прикладное творчество», «Мягкая игрушка», «Танцевальный», «Рисование» и многое другое.